Le présent énoncé me paraît être un chemin. Un chemin de pensées, de constatations, de réflexions, d’apprentissages par des pères. Je crois profondément à l’importance des éléments qui se présentent sur notre chemin. S’ils se présentent à nous, c’est qu’il doit y avoir une raison à cela. Je pense aussi que mis bout à bout, ces éléments peuvent constituer un discours théorique fort.

Voyons où ce chemin nous mène.

Ce travail avait pour première intention de remettre sur le devant de la scène les idées de William Morris, pour les inscrire dans une réflexion sur la production architecturale contemporaine et engagée, en ville.

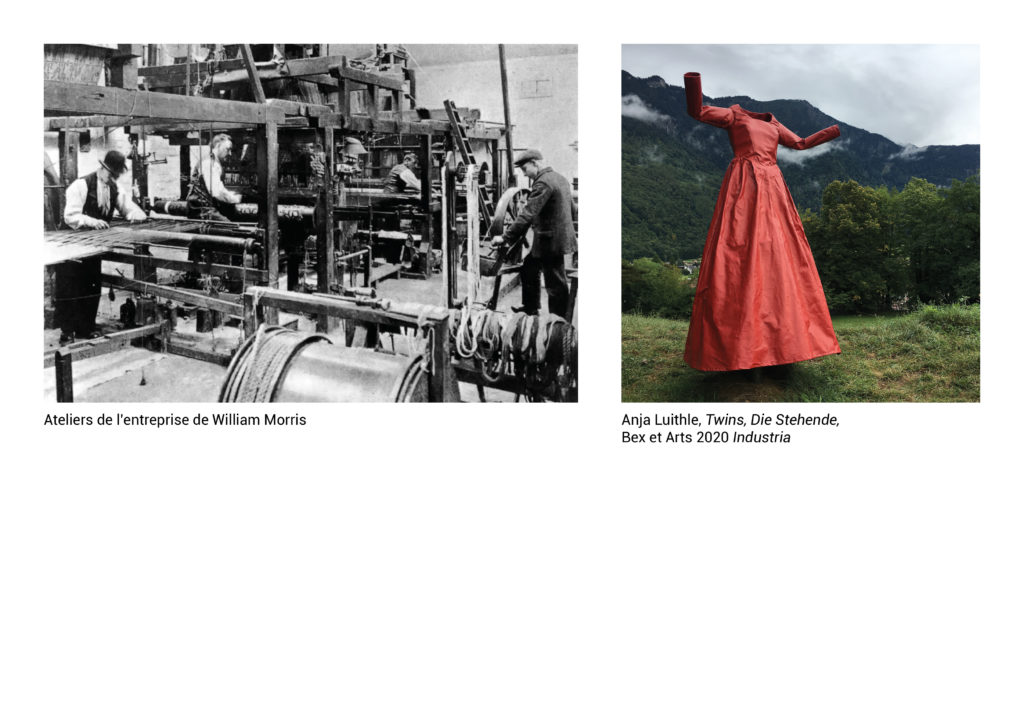

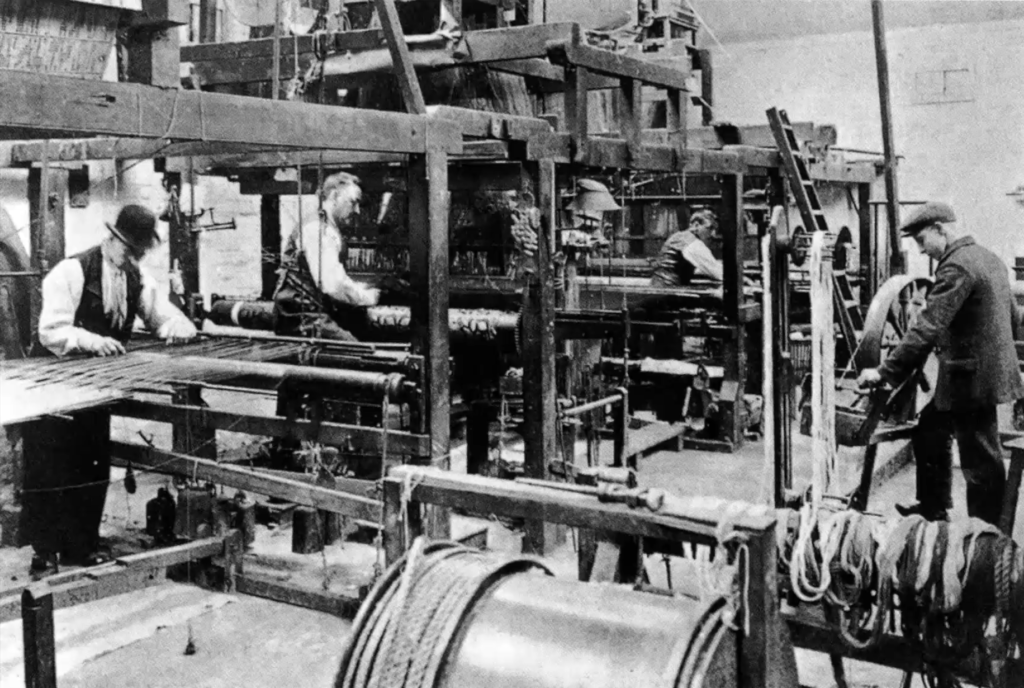

C’est Antoine Picon, dans l’un de ses cours, qui m’a le plus ouvert les yeux sur le mouvement anglais des Arts&Crafts, mené par Ruskin et Morris. La motivation de Morris à renverser le système en place m’a parue encore extrêmement valable aujourd’hui. Il nous fait en effet songer à une certaine utopie ou rêverie contemporaine d’un monde de l’Anthropocène enfin réconcilié avec nous-mêmes, par une diminution des prérogatives de la grande industrie au profit de la réalisation de petites séries de grande qualité, et par un retour de l’artisanat. Il faisait déjà le constat à la fin du 19ème siècle de la dangerosité du système commercial capitaliste anglais pour la société, les classes les plus pauvres, la signification du travail et de la production, l’aspect de la ville, la nature elle-même, et l’art. Il voyait à ce moment-là la force de l’impact de cette machine qu’est l’industrie, sur la société.

Le constat, près d’un siècle et demi après ces déclarations, n’a pratiquement pas changé. Mais entre temps, nous sommes arrivés au stade final de l’Anthropocène (Stiegler). Nous sommes arrivés à un point de non-retour. Il est devenu urgentissime, au-delà de la prise de conscience, de s’unir – comme le disait Morris – et d’agir pour sauver la seule Terre que l’on a.

Le fait terminer des études (d’architecture) et de se retrouver presque du jour au lendemain actifs et disponibles dans le monde professionnel et dans le monde tout court peut effrayer, parfois, quand on y pense. Personnellement, je me demande souvent ce que je vais faire quand mes études seront terminées. Et je me demande surtout ce que je vais pouvoir faire, en tant que citoyenne d’une part mais aussi en tant qu’architecte, pour engager un changement concret et pour arrêter de détruire tant de belles choses que la Terre nous a offertes et toutes celles qu’on a façonnées grâce à elle. Je me demande aussi ce que signifie le travail dans une vie. A quel point il rend heureux, quelle place il prend dans notre vie, l’importance qu’on lui accorde, ce qu’il nous apporte. Pour reprendre les mots de Morris : « L’art est l’expression par l’Homme de la joie qu’il tire de son travail ». Il revendique en effet le droit au travail par le plaisir, qui peut être procuré par l’art. Pour lui, le mot art englobe « la peinture, la sculpture, l’architecture, les formes et les couleurs de tous les biens domestiques, voire jusqu’à la disposition des champs pour le labour et la pâture, l’entretien des villes, de nos routes et nos chemins ; en un mot, tous les aspects extérieurs de notre vie ».

Les idées de William Morris, notamment les notions de socialisme et de coopération et la situation de l’art au 19ème siècle, seront certainement développées par la suite, dans mon travail. Cependant, il ne faut pas oublier que Morris avait aussi des idées contradictoires, comme le rôle finalement omnipotent de l’architecte alors qu’il revendiquait lui-même un retour à la noblesse et à l’autonomie de l’artisanat. Il ne faut pas non plus oublier sa filiation au Moyen-Âge et à des valeurs esthétiques qui ne sont manifestement plus au goût du jour.

Il me semble donc pertinent de prendre certains éléments des propos théoriques de Morris, tout en explorant également d’autres figures et éléments théoriques pour compléter mon ma recherche et mon discours.

Sans ordre précis, je pense notamment à :

–Bernard Stiegler pour son économie contributive (conférences)

–Hans Widmer (P.M.) pour son écologie politique et ses propositions sociétales (Bolo’bolo)

–Jane Jacobs et Patrick Geddes pour leur approche humaine de l’urbanisme (Déclin et survie des grandes villes américaines, articles)

–Colin Moorcraft pour ses principes de technologie post-industrielle (cours Sébastien Marot)

–Patrick Bouchain et Lucien Kroll pour leur vision alternative de l’architecture et de la place de l’architecte (Construire autrement, conférences)

–David Holmgren pour son approche éclairée sur l’architecture par la permaculture (Principes et pistes d’action pour un mode de vie soutenable)

–Susannah Hagan pour son article sur le « new » et le « renewed » (Material Matters)

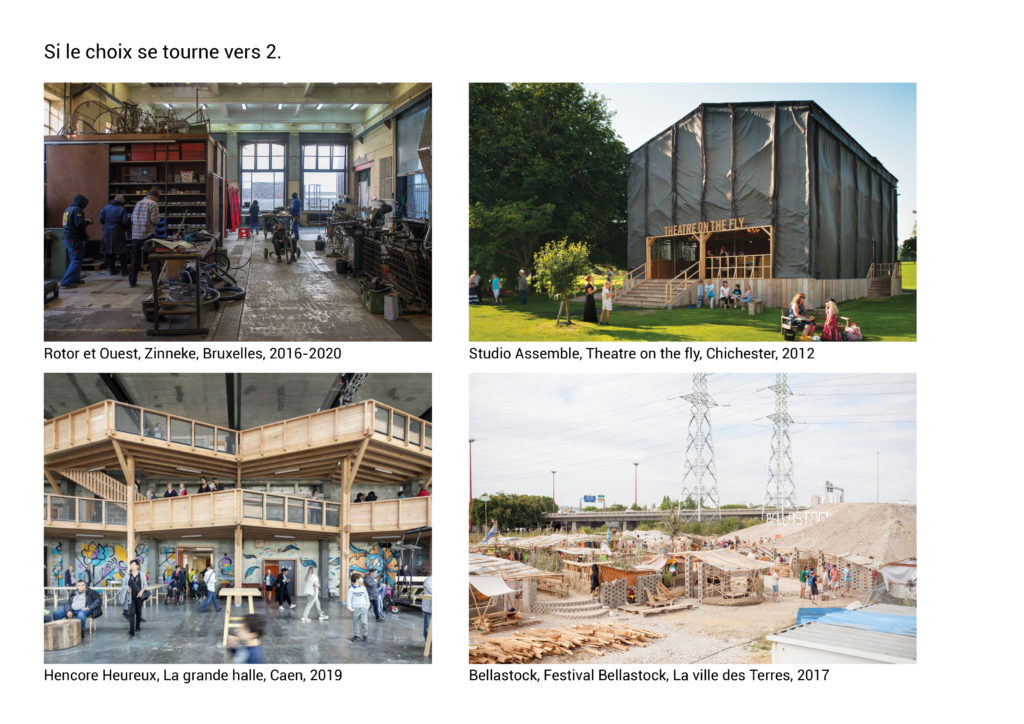

-de jeunes groupements européens prônant le réemploi de matériaux à l’instar de Rotor, Encore Heureux, baubüro in situ, Bellastock, Studio Assemble ou Superuse.

Ces impulsions théoriques visant à constituer des principes et pistes d’action pour fabriquer, inventer, produire, générer une architecture pour la ville de demain, qui prenne en compte l’urgence dans laquelle la Terre et la société se trouvent, ayant autant appris des erreurs que des géniales pratiques du passé.

Dans le contexte actuel et à venir, comment fabriquer une architecture engagée ?

Comment construire hors du système actuel tenu par les entreprises générales et totales ?

Quel est le rôle de l’architecte dans ce nouveau processus de projet et de réalisation ?

Où l’architecture peut-elle prendre place en ville ?

Qui la met en œuvre et avec quels matériaux ? A quoi ressemble-t-elle ?

Ces questions sont vastes et passionnantes. Elles pourraient chacune constituer un travail en lui-même. Je tenterai donc de passer sur chacune d’elle pour proposer un panorama conscient, responsable et engagé pour l’architecture d’après-demain.

Slides présentées lors du workshop 1: