Grâce à la perspective linéaire ordonnant à partir de l’axe de vision du spectateur un espace géométrique centré, homogène, et mesurable en tout point, le sujet créateur et celui qui le contemple concourent à faire advenir une totalité nouvelle qui s’émancipe des choses qu’elle fige. La perspective permet une expérience inédite du monde phénoménal soudain devenu la nature moderne, en tant que réalité instituée par un sujet humain et traversé par la distinction sujet-objet.

Philippe DESCOLA, Les formes du visible, Une anthropologie de la figuration

Comme nous nous intéressions à différentes formes non-humains d’appropriation de la structure, la question de l’objectivisation de la perspective s’est tout de suite manifesté à nos yeux. La perspective a séparé le « sujet », le plus souvent humain, à l’opposé du non-humain, en effaçant sa présence corporelle dans l’acte même de créer de la perspective. Mais lorsqu’on regarde une autre perspective, celle des animaux, dont les corps changent de proportions, et dont la vue fait partie de cette « nature » séparé du sujet, la tentation est grande anthropomorphiser ce nouveau point de vue. Notre idée est de mettre en abyme le corps, pour le réintégrer dans l’acte de construire une perspective, dans l’optique, plus critique, de se positionner comme des corps humains, s’adaptant aux corps non-humains, eux aussi créateur de « subjectivité ».

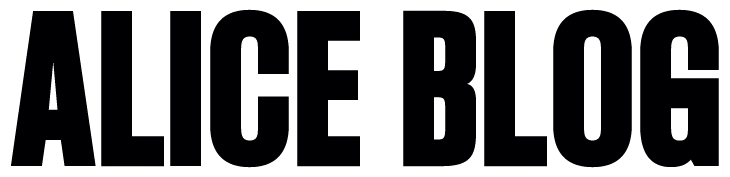

Etant donné…, Marcel Duchamp

La première étape de la mise en abyme de la perspective s’est inscrite dans la continuité de l’oeuvre de Marcel Duchamp. Dans cette oeuvre, l’artiste cache l’objet du regard des spectateurs et l’image vue, derrière une porte. Lorsqu’on entre dans la pièce, on ne peut voir que des personnes regardant à travers une porte. L’idée était qu’autour de la maquette, on puisse voir à la fois, l’objet mais aussi des spectateurs, essayant d’avoir des points de vue sur l’oeuvre, dont les autres spectateurs ne verraient que la position du corps. Ainsi, on réinjecte la perspective dans sa première définition : un corps positionné dans l’espace et regardant d’une certaine manière un autre objet.

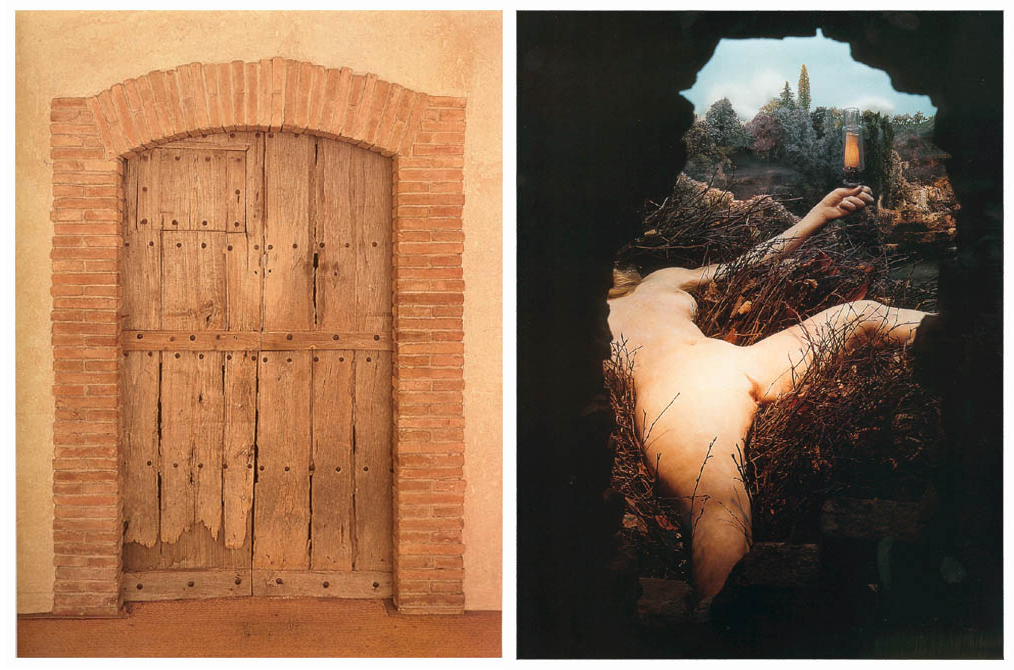

The best outside is the inside, Diana Thater

Notre autre questionnement de la perspective était de l’ordre de l’image. Une image créée n’est pas une réalité séparée d’un corps qui regarde et d’un système qui retranscrit. Ainsi l’oeuvre de Diana Thater met en abyme l’image produite, comme un point de vue créé par toute une série d’acteurs différents. Dans la production de nos vues animales, notre idée était aussi de photographie, l’objectif qui crée ses vues (les cadres dimensionnés à l’échelle de la maquette) mais aussi le corps et toute l’organisation derrière la production d’une simple vue.

You see, one point perspective is bad, it turns your world into a swirling vortex where everything is finalised and objectified and sucked into the center.

Diana Thater