Au début du 20e siècle, une révolution culturelle se met en place en Haïti, grâce à l’émergence de l’Indigénisme. Ce terme est employé pour valoriser et demander une reconnaissance des cultures issus de la colonisation. Elle est politique, artistique et concerne tous les pays d’Amerique Latines également. En haïti le mouvement est initié par Jean Price Mars, et d’autres intellectuels auteurs de la Revue Indigène. Certains auteurs Français comme Breton et Malraux vanteront l’art haïtien dans leurs écrits.

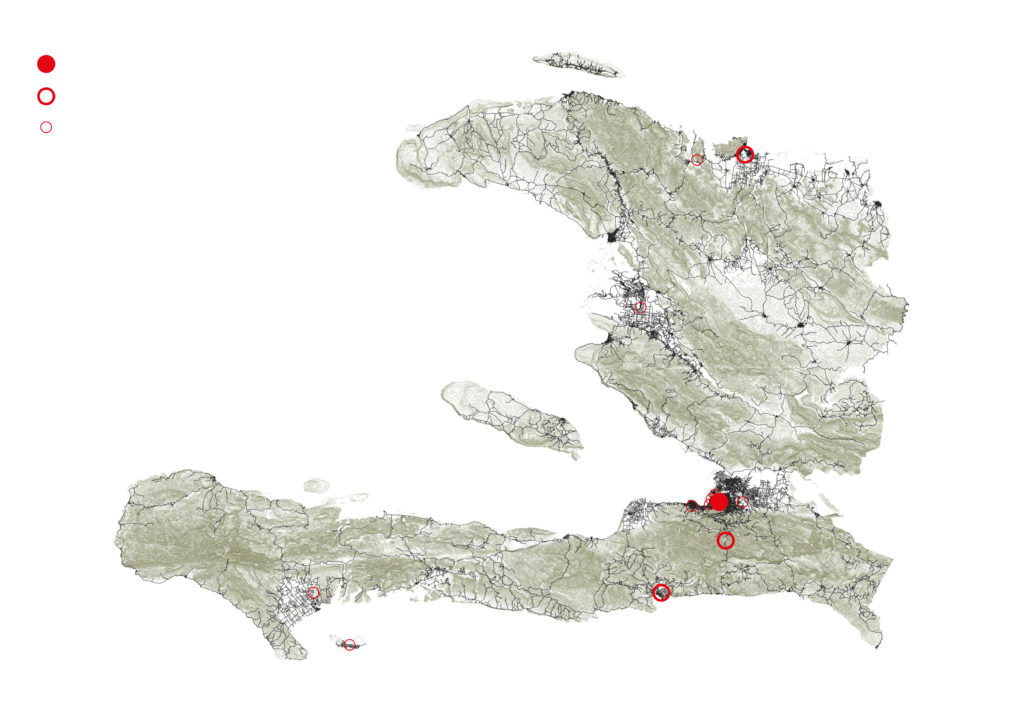

C’est dans ce sillage que va naître en 1944 le premier Centre D’art à Port au Prince, sous l’impulsion de Peters Dewitt, un américain qui va découvrir les peintres de rues autodidactes en Haïti, et d’autres intellectuels haïtiens. Cette première institution, qui vise à la formation des artistes autodidactes, va ancrer et populariser cet art haïtien sous le nom de « naïf ».

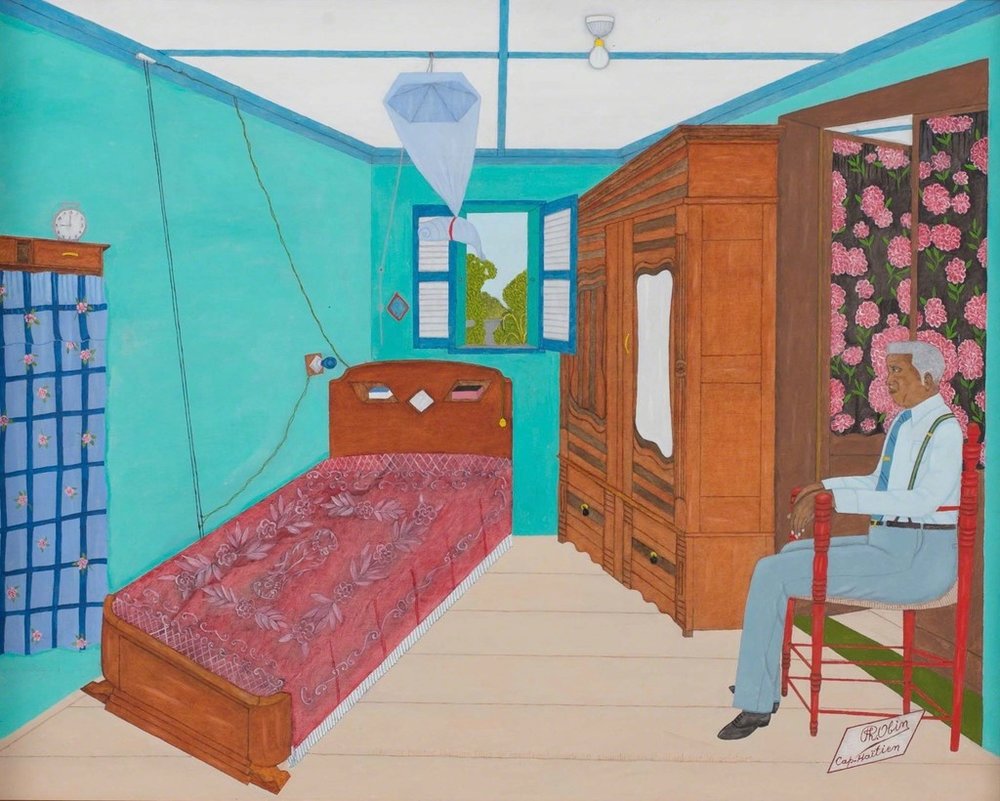

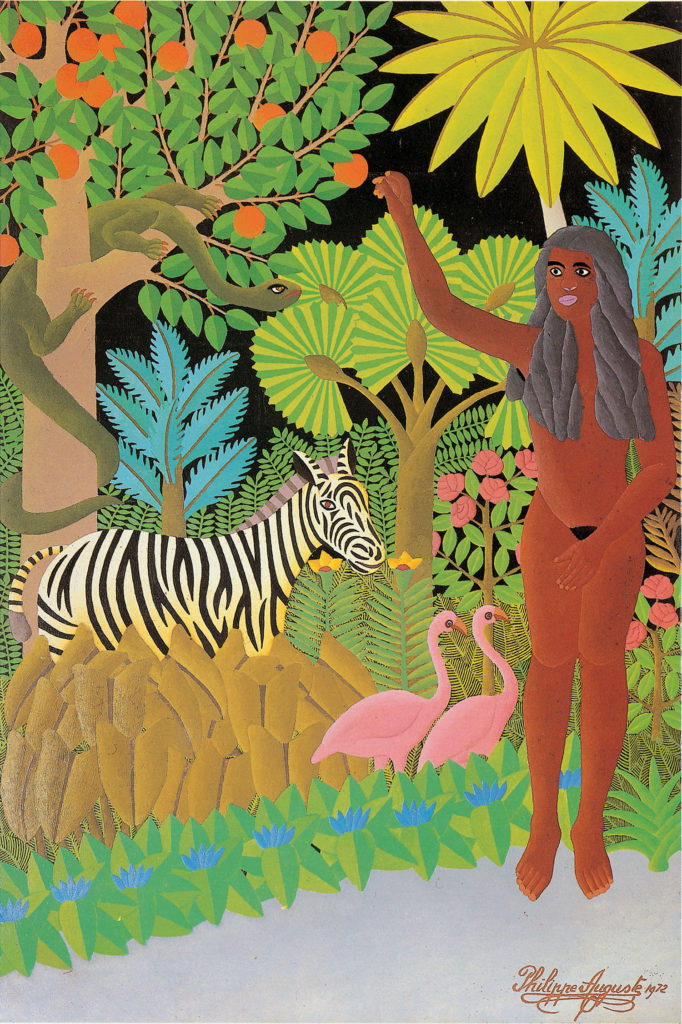

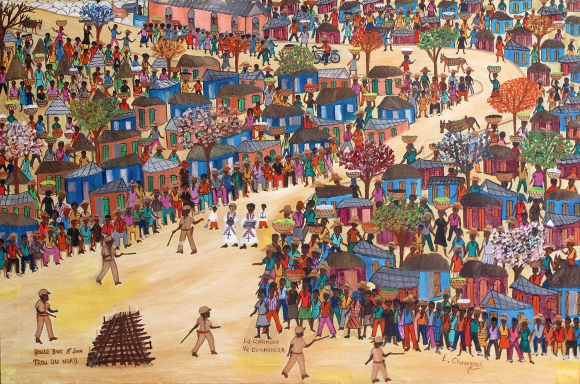

Par la suite d’autres Ecoles de pensée vont naître dans cette même mouvance mais prenant des thèmes d’inspirations bien différents. Dans l’urbain des institutions vont donc s’ancrer de manière pérenne dans le paysage et les musées, galeries vont émerger. Des quartiers d’artistes vont alors naître. Dans ce projet d’une modernité indigène, l’indigénéïté réside essentiellement dans le choix des thèmes. Contrairement au 19e siècle ou les thèmes choisis étaient principalement de l’ordre historique ou chrétienne, le naïf se recentre sur des thèmes beaucoup plus populaires comme la paysannerie, la vie quotidienne, le vaudou et aussi et toujours le christianisme ( mais qui est là seulement une inspiration, ce ne sont pas des peintures d’église ). Afin de faire reconnaître la culture on utilise donc thèmes concrets qui « parle la langue du pays ».

La peinture s’ancre aussi dans l’urbain de manière plus informelle. L’exposition d’œuvres de certains peintres de rue est improvisée, utilisant les infrastructures existantes. La peinture de rue est également grandement pratiqué, appelée aussi « street art », et qui n’est pas sans rappeler certains oeuvres de Basquiat, également haïtien d’origine. Certaines façades ou murs dans la ville sont utilisés comme toile. Les peintres s’approprient aussi des objets, notamment les « tap-tap », désignation pour un moyen de transport typique en Haïti.

Politiquement, les peintures de vie quotidienne mettent en lumière les protestations internes, notamment pendant la période de dictature établit par les Duvaliers entre 57 et 89. Une forme de critique à l’apparence « naïve » à l’image des peintures de Etienne Chavannes.

L’avènement de l’art « naïf » en tant que genre ne s’inscrit pas seulement dans le sillage de l’indigénisme, mais il le déborde en cherchant une Haïtianité propre. L’intentionnalité ici est autant la reconnaissance de l’autre, issu de l’indigénisme, que la recherche d’une identité haïtienne interne. Après avoir exposé les différents points antérieurs, on peut par ailleurs contesté le terme « naïf », car la peinture haïtienne et l’art naïf est beaucoup plus lourde de sens.